講師陣の着物姿もすっかり秋の色合いになりました。

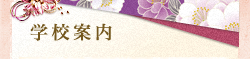

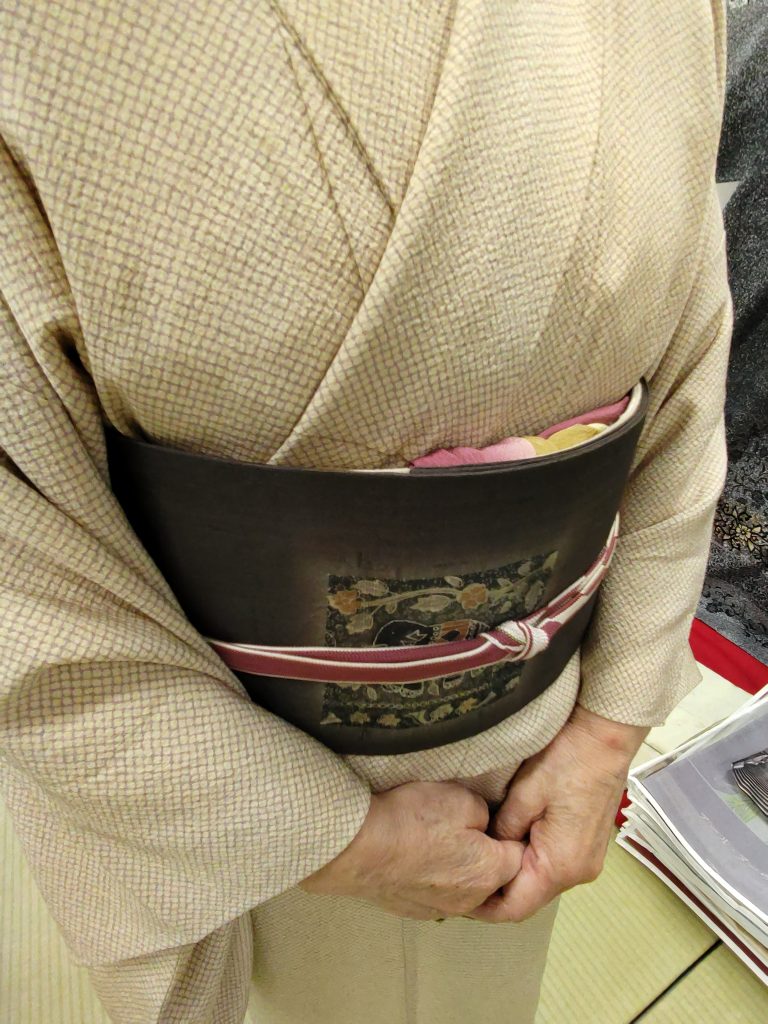

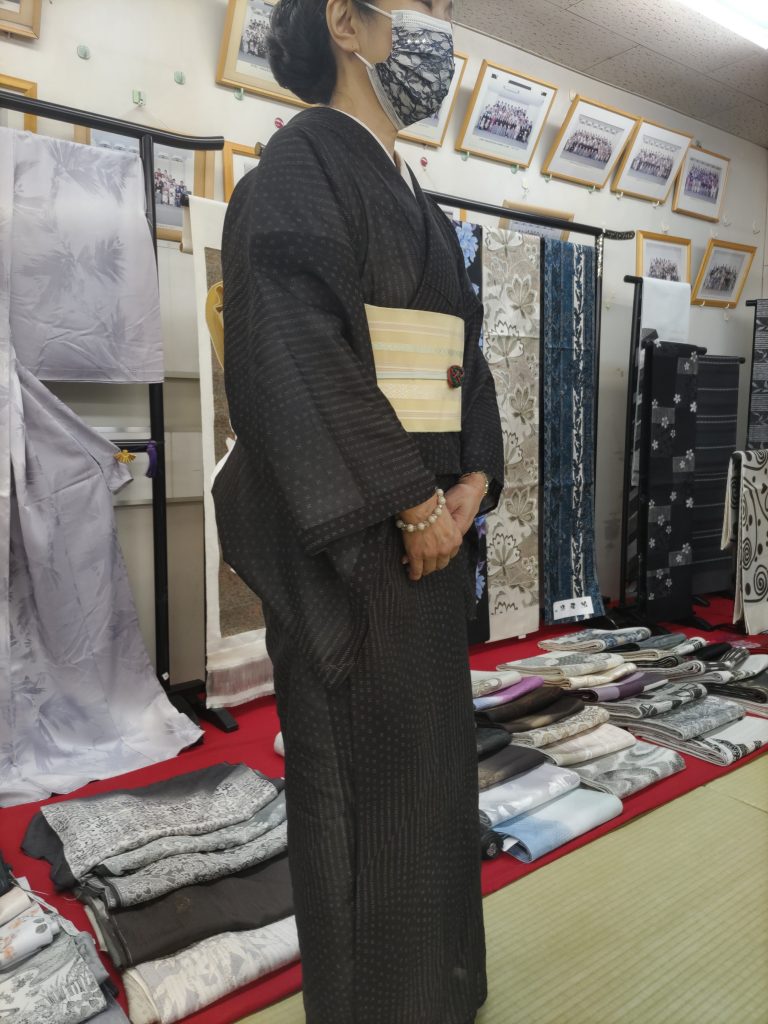

こちらは、両面仕様の江戸小紋にスリーシーズン対応の名古屋帯を締めた先生

江戸小紋は、昨年ひっくり返して仕立てたものだそうです。一反で二度楽しめる!

帯揚げは紅葉色にして季節感への拘り重視。あわただしい朝の支度の際にもポイントを2つに絞って大切にすることで、納得のいくコーディネートを仕上げるそうです。と言いながらマスクも半衿もおしゃれ!

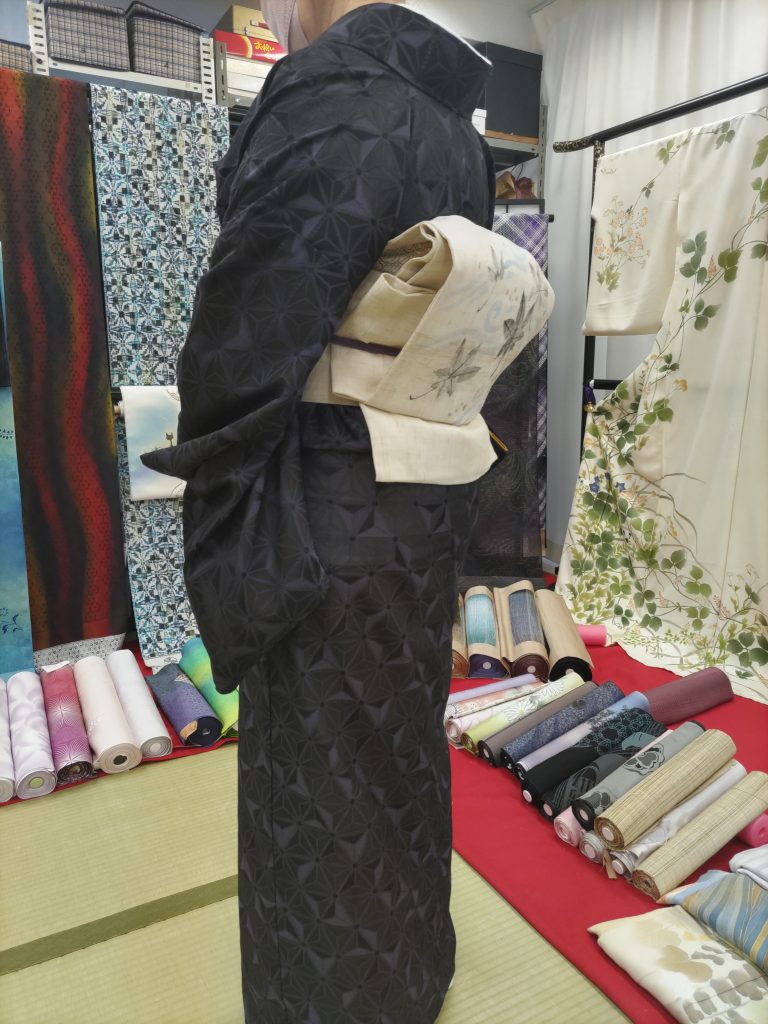

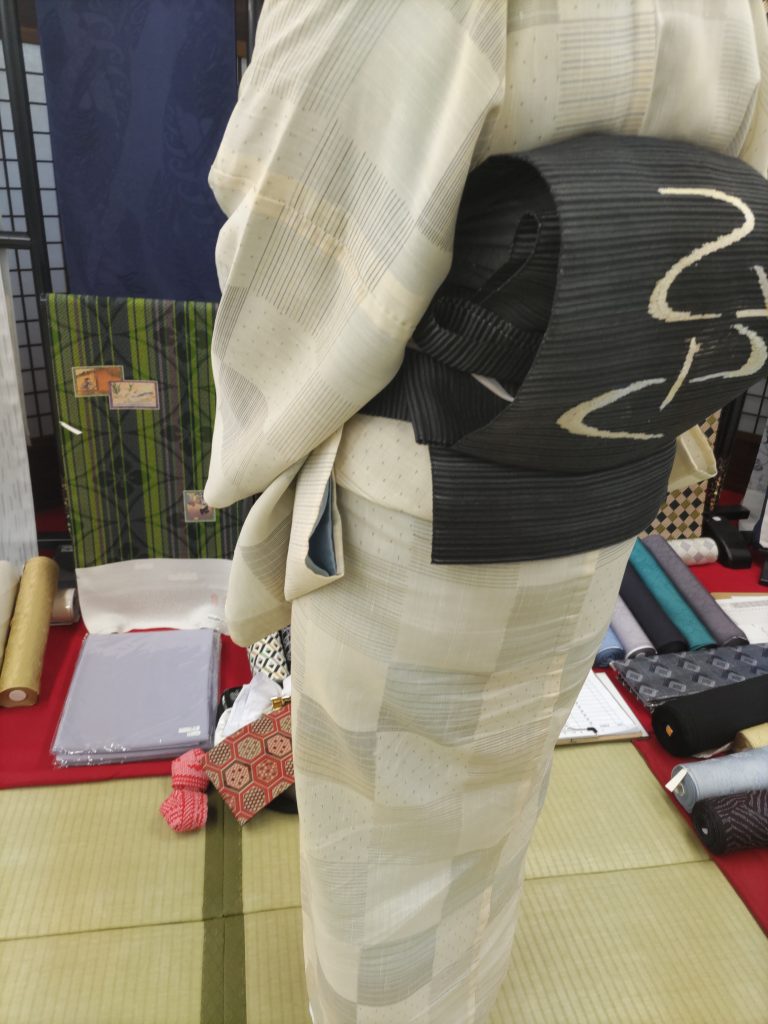

お次は、山田全先生による作品のお召の訪問着に、千地泰弘先生による蓮糸の帯のコーディネートの先生

自然な柄行で気負わずに着られそうな訪問着。象牙色、と見せかけて裾の方はほんのりピンクと青の色味のグラデーションになっています。

そしてよーく見ると可愛らしい宝づくしの柄。

帯は華やか辻が花!でもシックな雰囲気はそのまま。

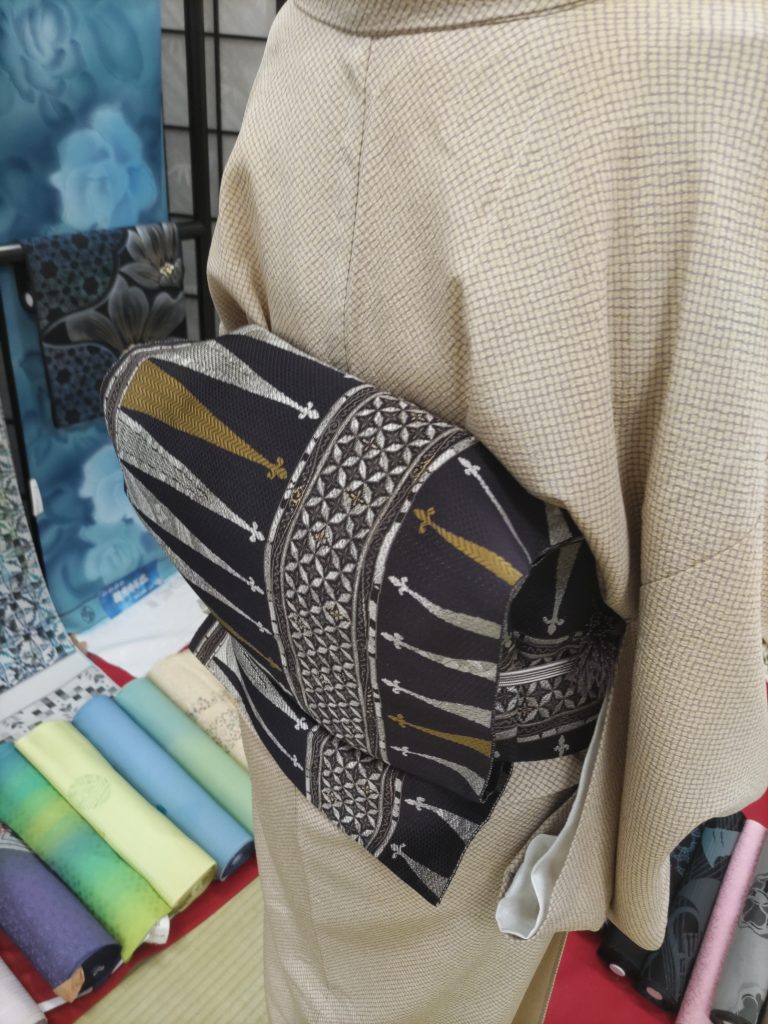

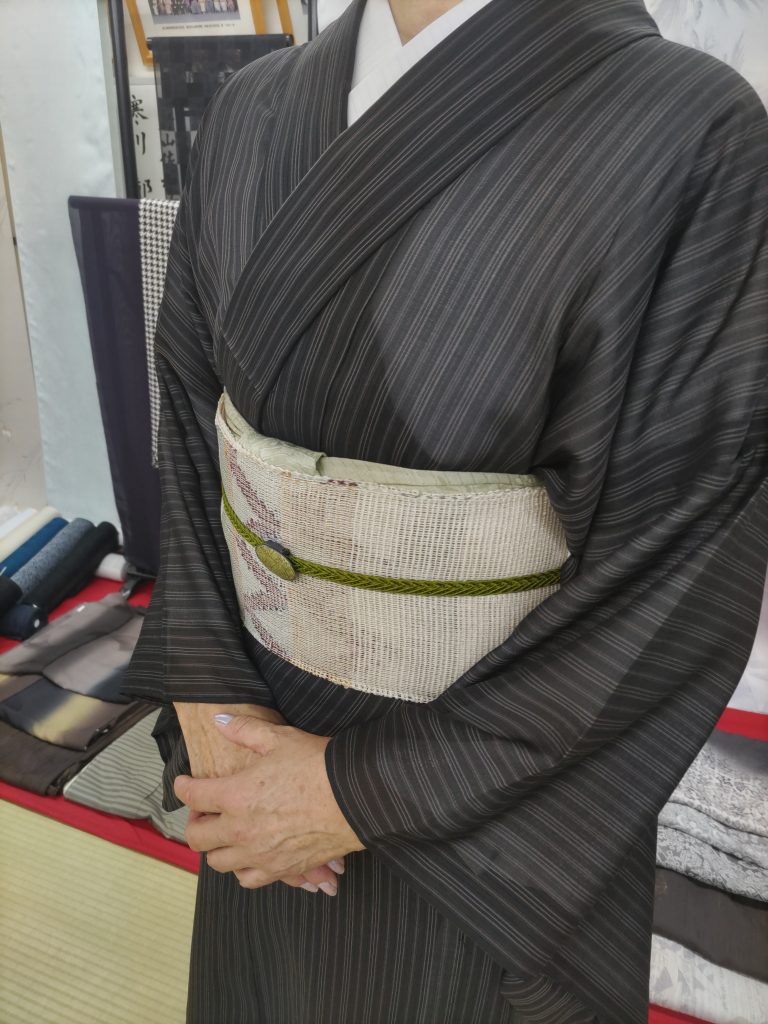

その次は、小紋の単衣に赤城紬の帯のコーディネートの先生。

要所要所に赤を差し色にするのが今日のおしゃれポイント。

だから”赤”城紬の帯にしたのでしょうか?

秋色三人組。

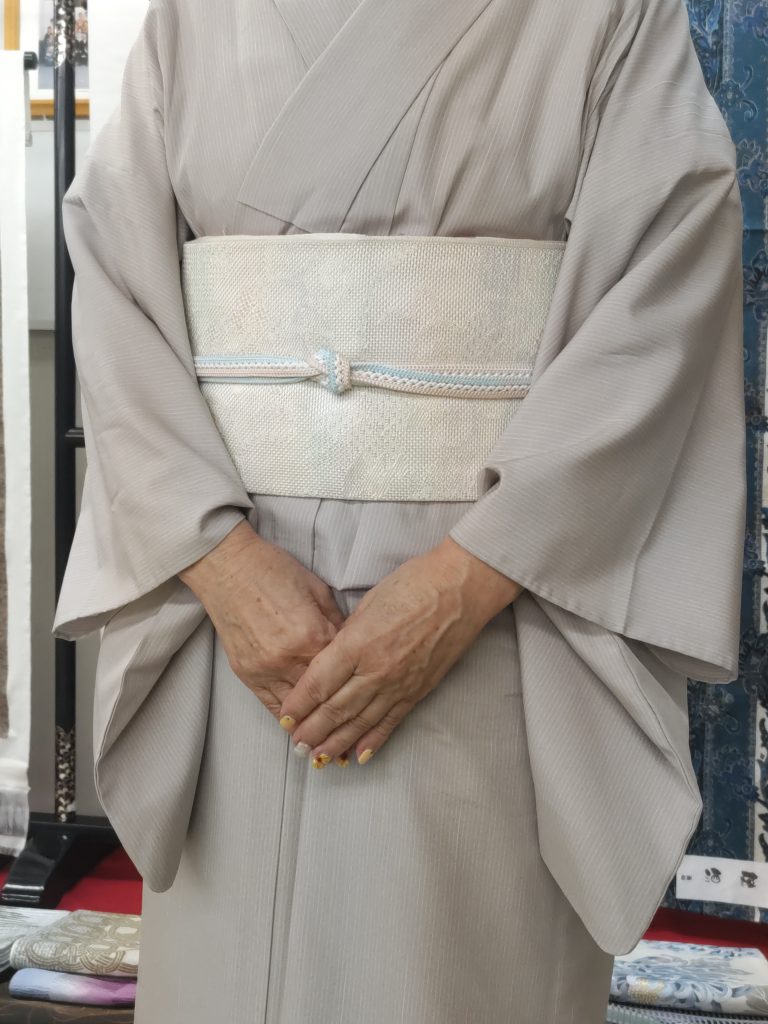

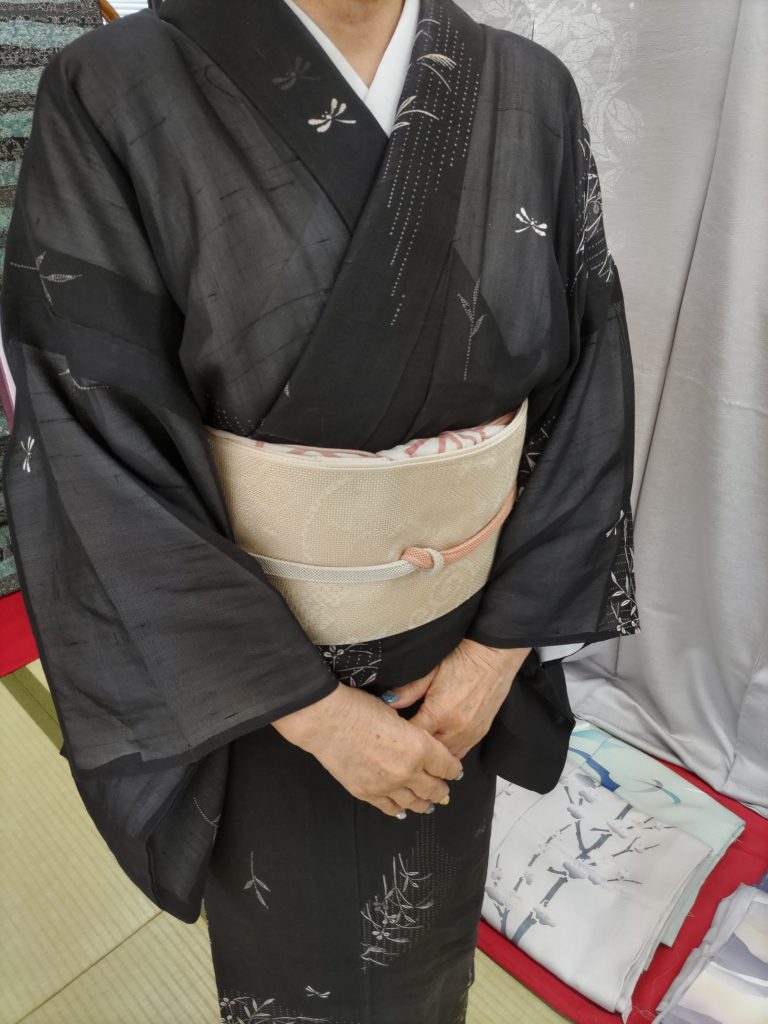

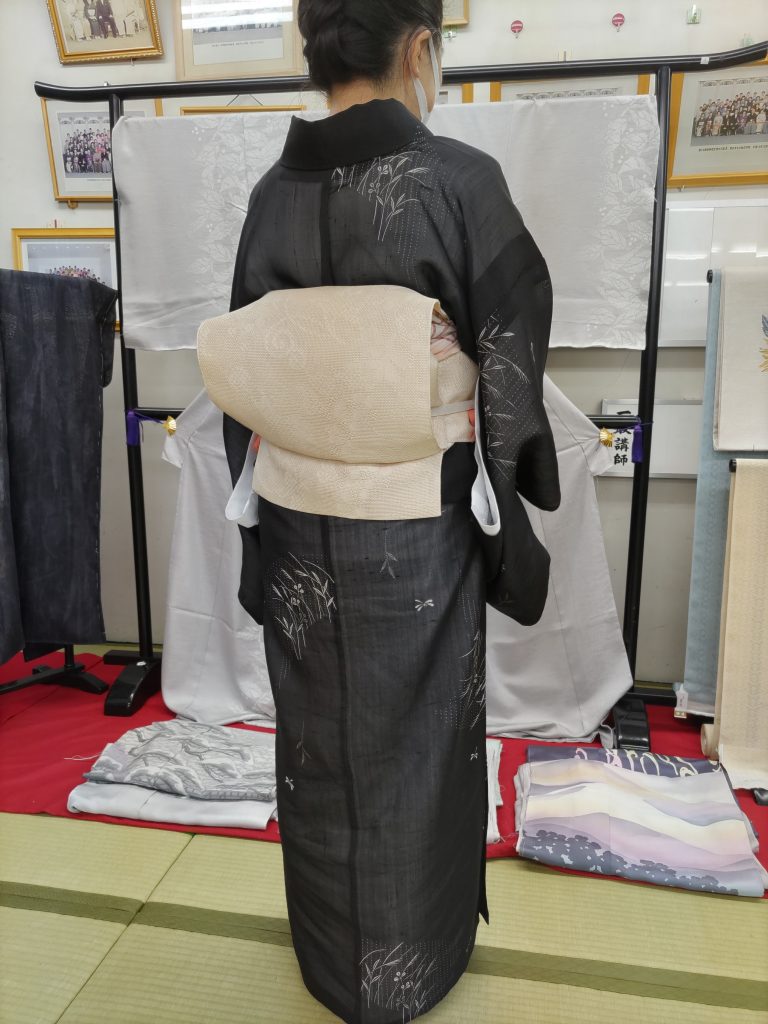

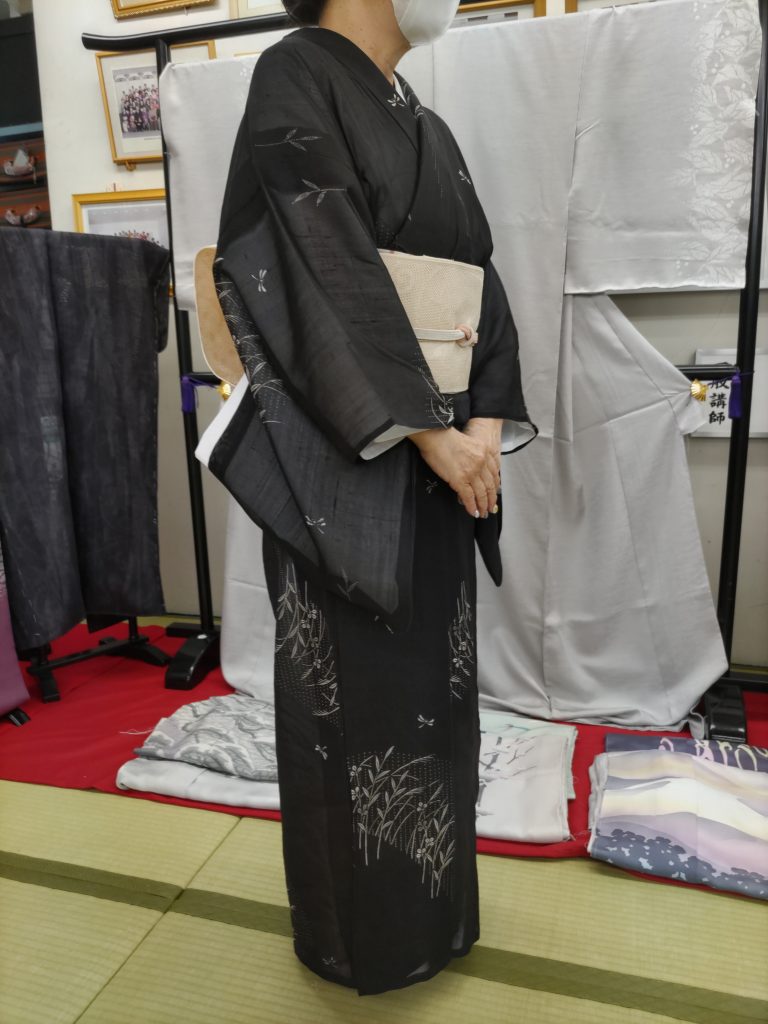

少し遅れてもう一方

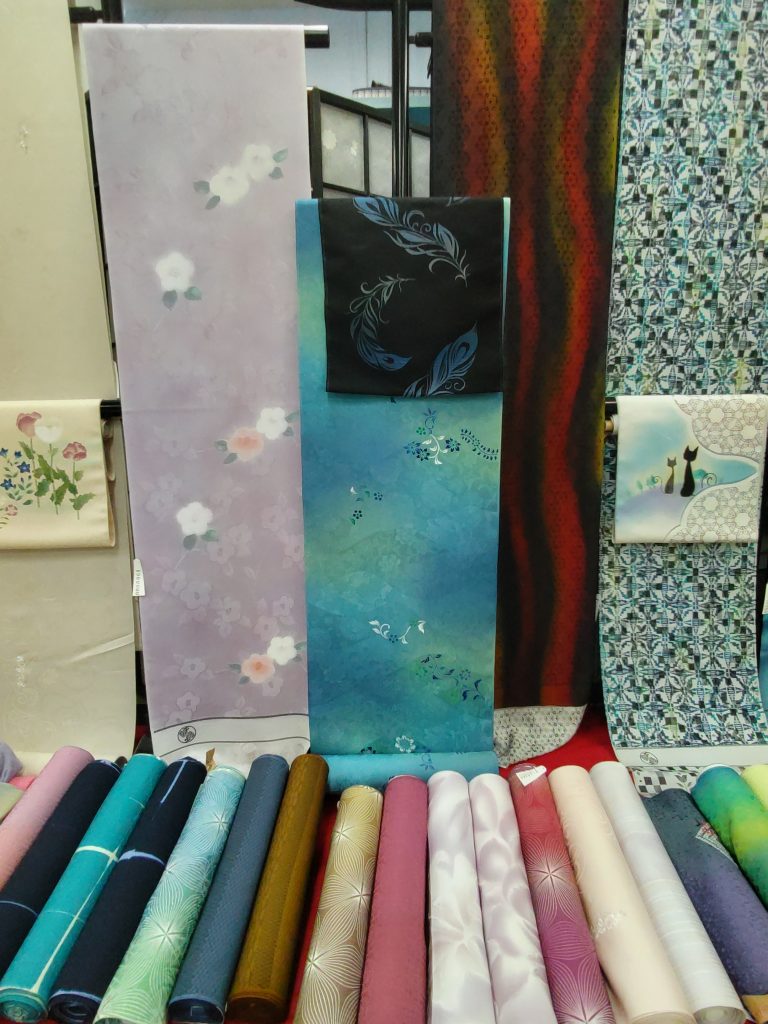

ブルーベースなら無理をして暖色系にトライしなくとも、黒の分量を多めにして季節感を出すのが吉。

背後のクリムトの黄金と対照的な銀色具合。

帯揚げ、ネイルをシルバー揃えると華やかさと高級感がでますね。

帯は麻に桔梗の花。

帯は麻に桔梗の花。