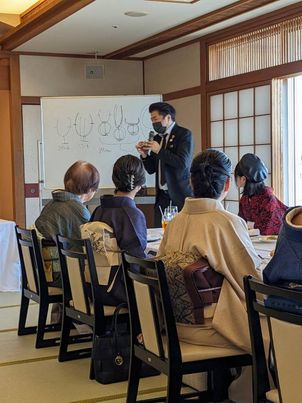

年に一度、テーブルマナー講師を行っております。

昨年は、洋食のコース料理の講習でしたので、今年は季節の和食懐石料理をいただきながらの講習でした。

先ずは、食前酒(果実酢)をいただき前菜三種とお箸の扱いから。

お造りの盛り合わせの食べる順番や、小鍋、お肉料理、揚げ物。

そして、御飯と味噌汁(留め椀)

味噌汁は、鎌倉時代に中国から日本へ来た僧がすり鉢で、豆味噌をすりつぶし

水に溶かしたところから、味噌汁として食されるようになりました。

味噌汁の丁寧に表現した言葉が御御御付(おみおつけ)

室町時代から宮中での言葉だそうです。

豆も粗く、御飯のおかずとして食べていたという説もあるそうです。

このような、雑学知識も教えていただきながら楽しい講習でした。

和食は私達が、日常的に食べている料理なのにいざ懐石料理となると

作法が難しかったり、知らないことも多いものです。

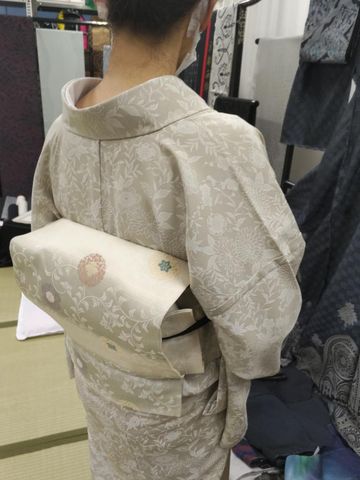

お箸や小鉢一つの扱い方も知っておけば所作も美しく見えます。

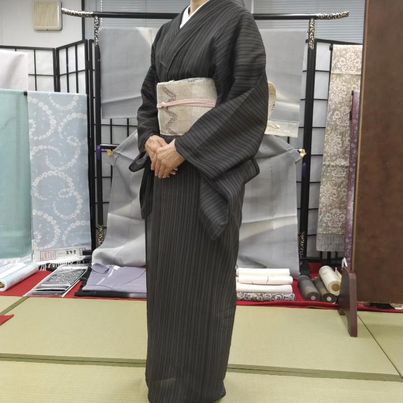

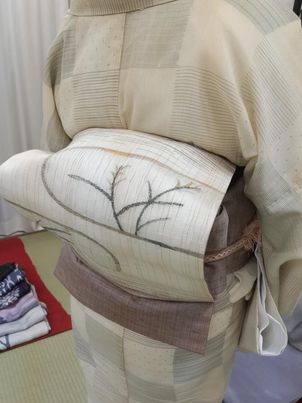

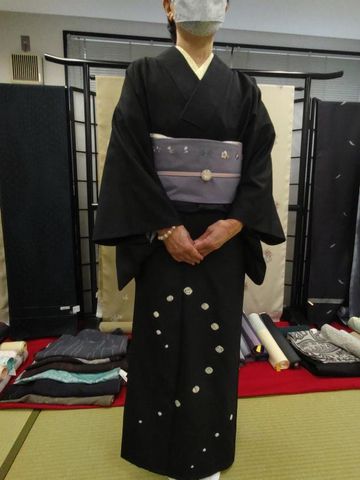

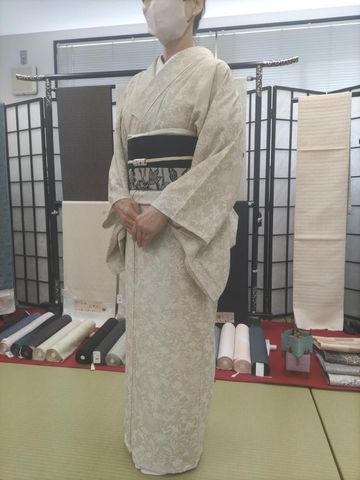

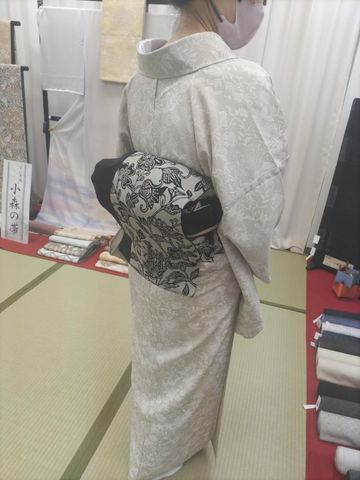

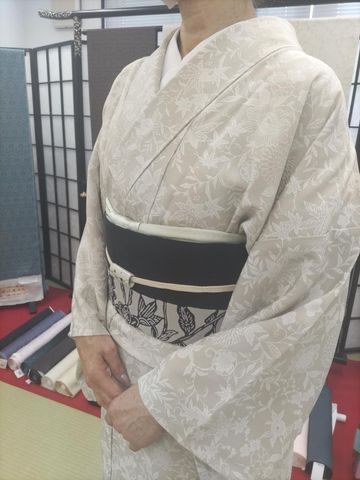

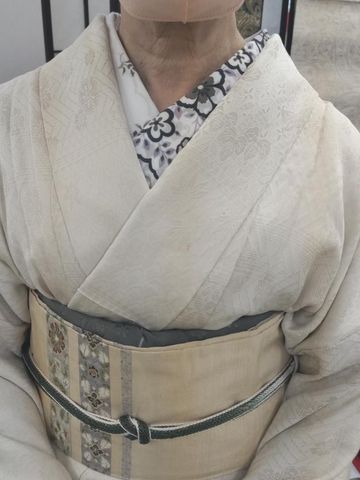

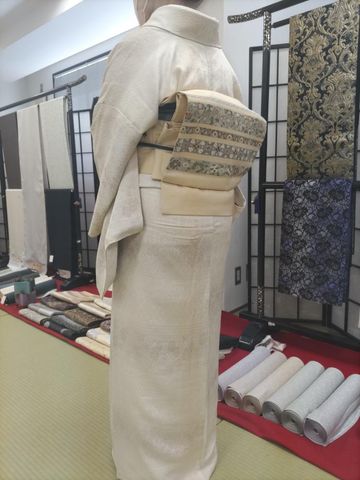

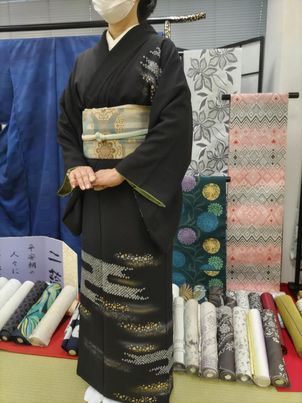

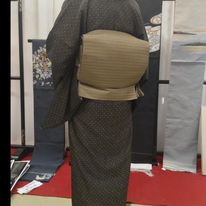

まして着物であれば所作が美しいと一層、着物姿も映えるのではないでしょうか。

今後も学院の生徒さんでなくても、一般参加も大歓迎です。

お持ちのお着物を着る機会の一つとして

次回は、是非貴女もご参加下さい。

この度はお声掛けありがとうございました😊

この度はお声掛けありがとうございました😊