先日、高等師範科の花嫁の着付け講習が行われました。

日本女性の憧れである花嫁衣裳![]()

はじめて、花嫁衣装ができたのは、室町時代と言われています。

この時代に婚礼は神聖なるものとして白地の表着、帯、打掛を着るようになったのが花嫁姿のはじまりです。

そして、江戸時代に入ってから継承され、白無垢姿と呼ばれるようになり、式三献(三三九度)が終わると色直しといって、色物の着物を着ることになったそうです。

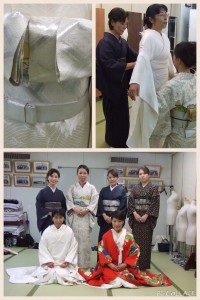

半紙で衿芯を作るところから始めて、三人一組となり、お稽古しました![]()

花嫁の着付けは難しいですが、一生に一度の特別な瞬間のお手伝いができるって素敵ですね![]()