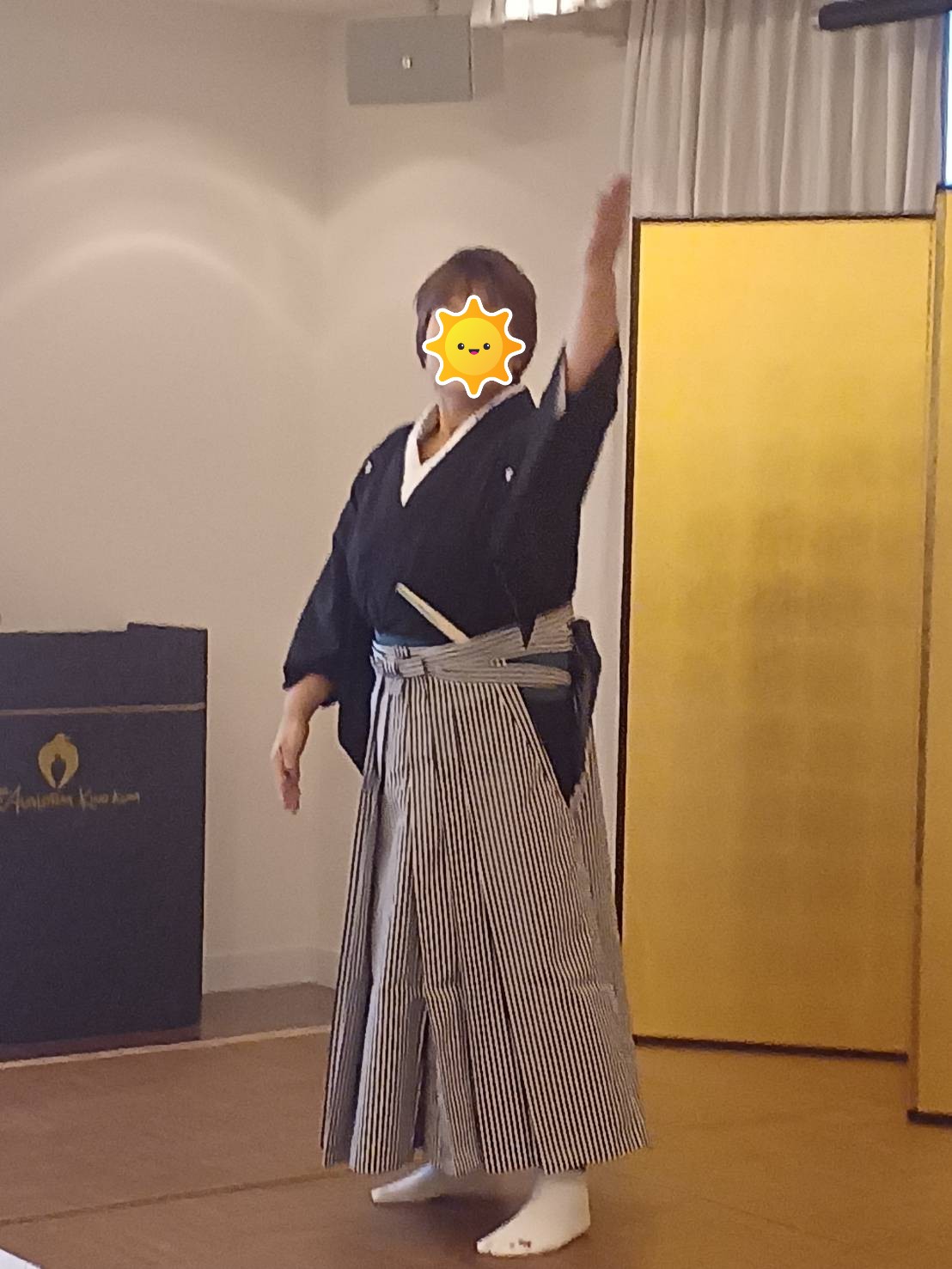

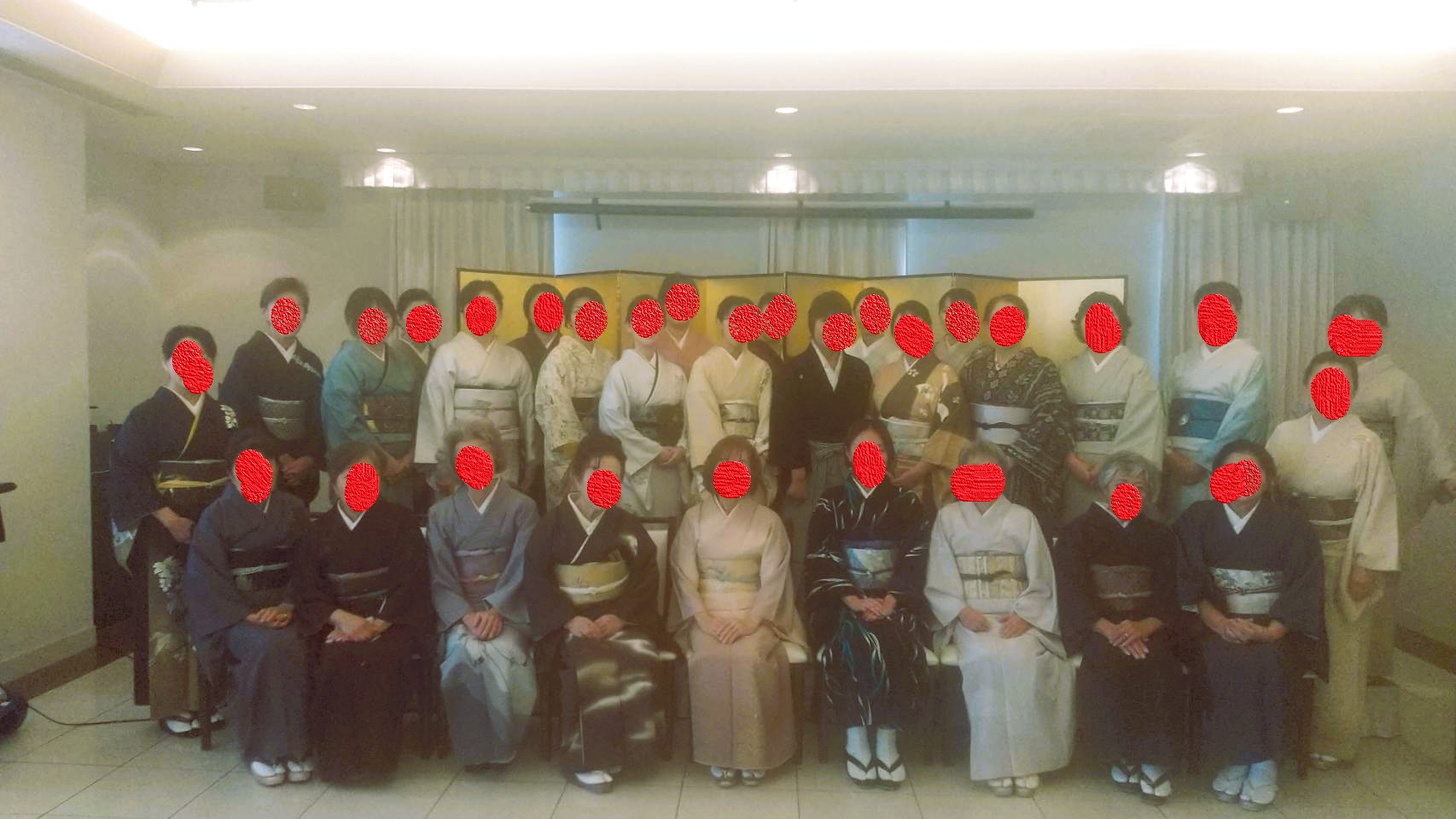

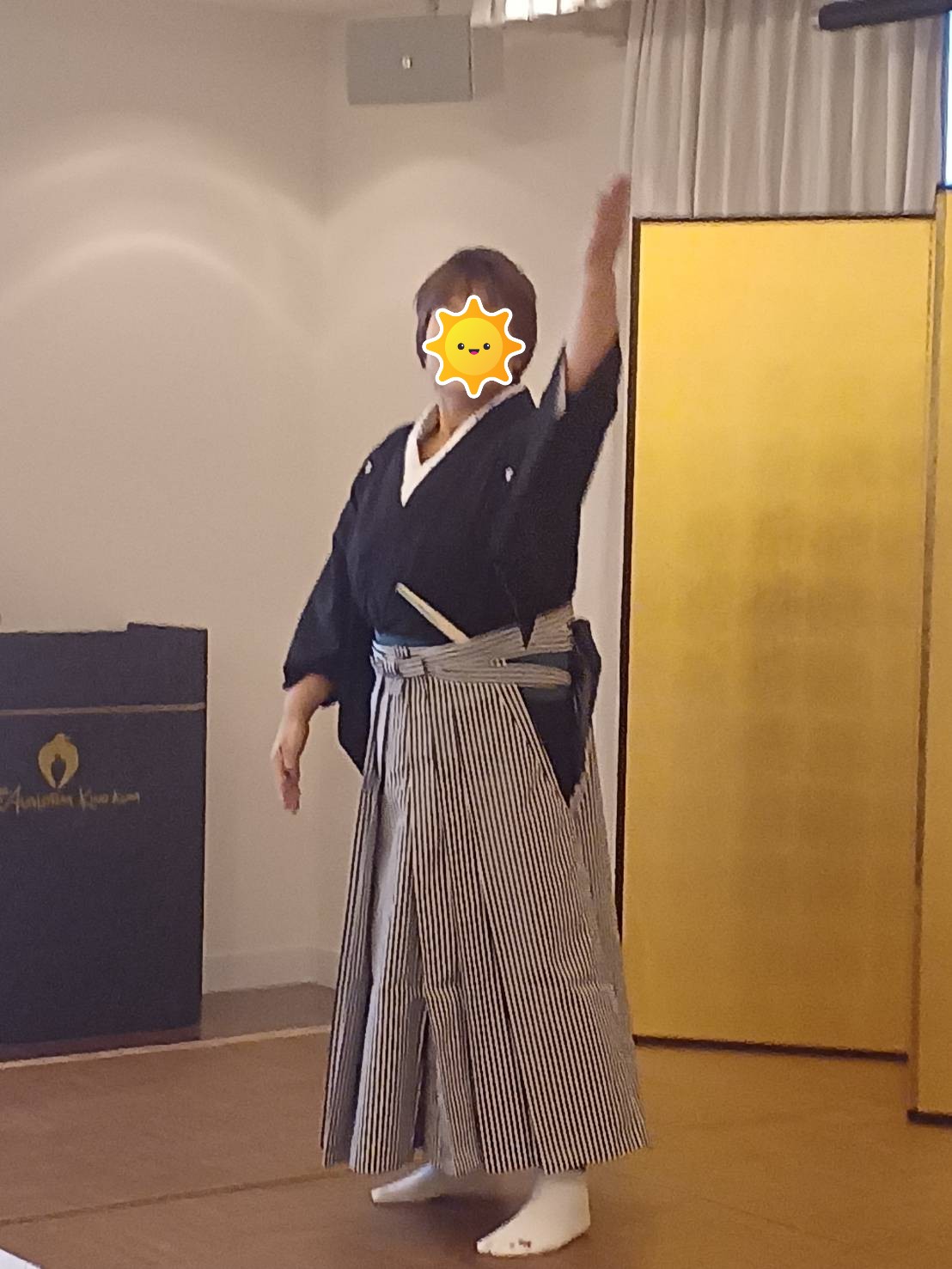

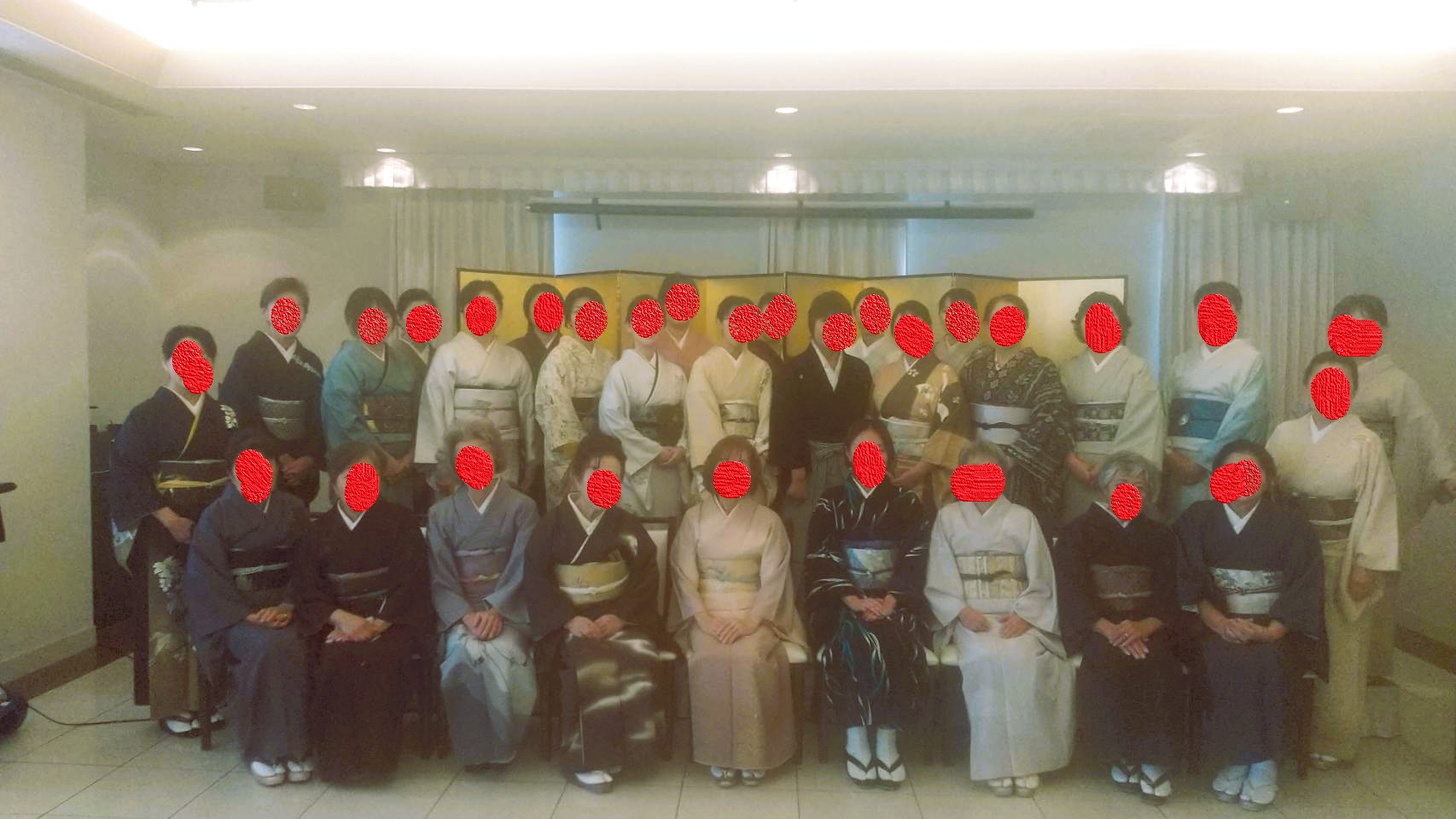

先日、和歌山校の新春祝賀会を開催しました。

皆さんお気に入りのお着物を身にまとい、華やかな祝賀会となりました。

美味しいお料理を頂きながら

生徒さんによる日本舞踊、南京玉すだれ、男踊り、カラオケ、ジャンケン大会で盛り上がりました。

今年も楽しい企画を考えるので、ぜひ参加して下さいね。

先日、和歌山校の新春祝賀会を開催しました。

皆さんお気に入りのお着物を身にまとい、華やかな祝賀会となりました。

美味しいお料理を頂きながら

生徒さんによる日本舞踊、南京玉すだれ、男踊り、カラオケ、ジャンケン大会で盛り上がりました。

今年も楽しい企画を考えるので、ぜひ参加して下さいね。

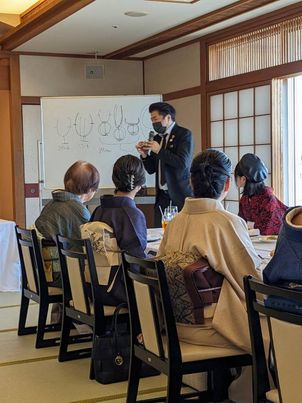

年に一度、テーブルマナー講師を行っております。

昨年は、洋食のコース料理の講習でしたので、今年は季節の和食懐石料理をいただきながらの講習でした。

先ずは、食前酒(果実酢)をいただき前菜三種とお箸の扱いから。

お造りの盛り合わせの食べる順番や、小鍋、お肉料理、揚げ物。

そして、御飯と味噌汁(留め椀)

味噌汁は、鎌倉時代に中国から日本へ来た僧がすり鉢で、豆味噌をすりつぶし

水に溶かしたところから、味噌汁として食されるようになりました。

味噌汁の丁寧に表現した言葉が御御御付(おみおつけ)

室町時代から宮中での言葉だそうです。

豆も粗く、御飯のおかずとして食べていたという説もあるそうです。

このような、雑学知識も教えていただきながら楽しい講習でした。

和食は私達が、日常的に食べている料理なのにいざ懐石料理となると

作法が難しかったり、知らないことも多いものです。

お箸や小鉢一つの扱い方も知っておけば所作も美しく見えます。

まして着物であれば所作が美しいと一層、着物姿も映えるのではないでしょうか。

今後も学院の生徒さんでなくても、一般参加も大歓迎です。

お持ちのお着物を着る機会の一つとして

次回は、是非貴女もご参加下さい。

今年はいつまでも暑く、袷の着物も1ヶ月半遅れです。

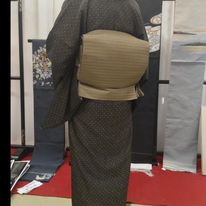

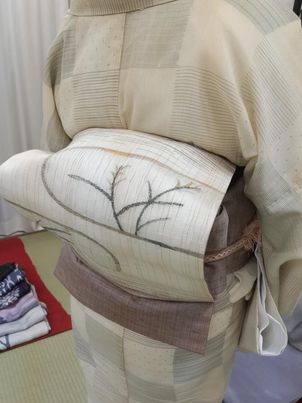

お気に入りの大島紬に、帯は切り絵技法の九寸名古屋帯を合わせました。

秋を意識しました。

特に、ふくれ織の帯と小物でコーディネートしました。

ようやく寒くなってきたので、袷のお着物を着ました。

お召の着物に薄羽織をはおってみました。

お着物は、かわら模様の江戸小紋です。

帯は、黒地の紅葉に流水模様の組み合わせです。

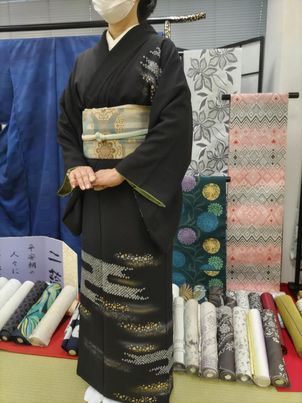

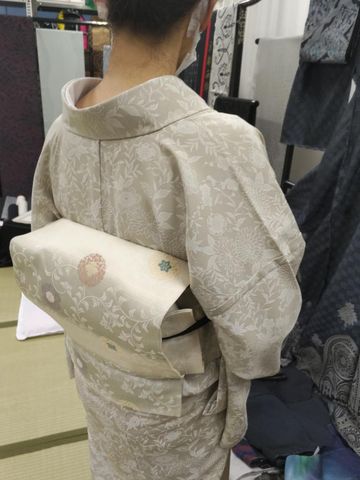

彩ろう染めという技法で染められた着物に、老舗「誉田屋」の袋帯を締めた学院長

正統派な装いがとってもお似合いです。

続いては、何十年も前に購入したというしょうざん紬に、道長の柄行の帯を締めた先生。

手の揃え方は、作家の先生から手が綺麗に見える揃え方と教えてもらったそうです。

お次は、御召の訪問着を着た先生

裾からちらりと見える、誕生花のユリノキがとってもおしゃれ。

普段はしゃれ帯をあわせるところ、今回は金彩の帯にしてフォーマルに着こなしています。

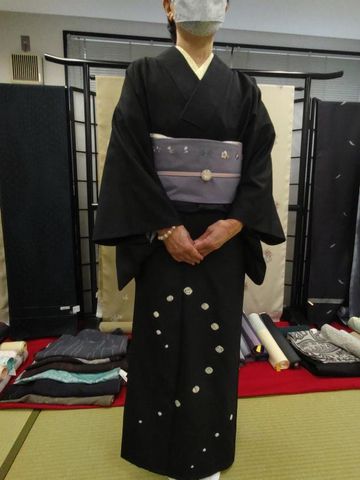

色紙の金糸が織り込まれた訪問着に、川嶋織物の袋帯の先生

金、白(銀)のアクセントに邪魔にならない水色で、地色の黒がよく引き立っています。

気が付けば一年もあと10日!

自分たちが知らない間に少しずつ地球の自転が早まって、日々の時間も少しずつ短くなってしまっているのではないかと疑ってしまいます。

ですが昔の人も「光陰矢の如し」と言っていたくらいなのでそんなことはないのでしょうが…

さて、温暖なはずの和歌山市でさえ日中に雪がちらついた冬の日の和歌山校にて

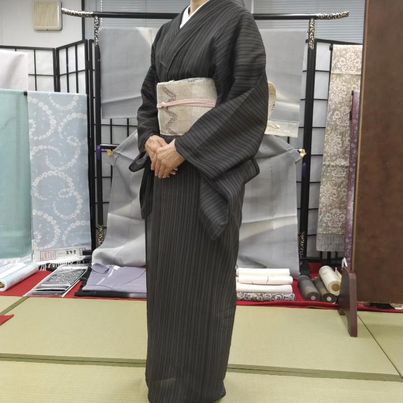

まずは学院長

この季節は御召があったかいそうです

帯はリバーシブルのもので今日は無地の面をメインに

続いては、今日のような寒い日にはぴったりな山形間道の着物姿の先生

帯は縮緬の名古屋帯

「少し渋すぎたかな?」とのことですが、普段明るい色合いを着ている人が、稀にシックな色を着ると雰囲気がでますよね。

お次は大島紬に最近購入した帯を締めた先生。

ちらっと袖口から見える長襦袢の袖の感じがとても素敵!

ネイルはネイリストの生徒さんによる、クリスマスバージョン

先生の最近のお気に入りのカラーが赤ということで、ネイルと帯締めの色がリンクしていておしゃれ

最後は、うさぎ年もそろそろ終わってしまうので着収めに…

というわけではないですが、兎柄の紬を着用の先生

帯は塩瀬の帯で更紗模様

来年は龍柄の紬にいきますか?

この度はお声掛けありがとうございました😊

この度はお声掛けありがとうございました😊

先日、アバローム紀の国にてテーブルマナーの講習会を開催しました。

従来ならば単衣の着物の季節ではありますが、気温が30度を超えるともなれば、おのずと装いも夏物もの、単衣もの、と其々の体感温度によって様々でした。(おしゃれなベレー帽を合わせた生徒さんも ♡)

講師の方も楽しく講習をして下さり、皆さんからお料理も美味しかったよ〜!楽しかったよ〜!というお声でした。

涼しくなったら次は紅葉狩り♪

縦のラインが際立つ紋紗の着物に裂織の八寸名古屋帯のコーディ―ネイト

誕生花のササユリの着物。本当は絽の小紋だったのを附下風に仕立ててもらったそうです。

帯は絽の綴れで、ユリのピンク色に似合わせて大満足!

清楚で可憐な雰囲気が素敵です。

今朝は心持涼しく感じたので、夏単衣のさわやか縮緬の着物を。

ほんのりブルーを感じさせるコーディネイトで爽やかな雰囲気。

紋紗のお召に絽の塩瀬の紅型帯のコーディネイト

千鳥飛び交う荒浜や…

半衿は夏とのお別れを惜しんで、着収めにスイカとかき氷!

8月11日から8月16日までお盆休みのため休校いたします

初心者向け表千家の茶道レッスン申込み受付中です。

詳しくはお電話 073-431-9871

もしくはHPのお問合せフォームよりお問合せください。

いつのまにやら八月に突入していました…

明日11日から16日までお盆休みということで、ちょっぴり浮かれ気分な学院です。

まずは柿渋染めの紗紬の着物に羅の八寸名古屋帯を締めた学院長

柿渋染めの紬ということで、ほっこり感も出せそうな着物ですが、むしろきりっと縦縞効果が抜群に効いてぐっと長身に見えます。

紬の小紋に先取り秋柄の夏物名古屋帯の先生。

暑さと闘いながらの仕事着(着物)ですが、涼しげに見てもらえれば嬉しい!とのこと。

夏にぴったり琉球紬にもじりの帯コーディネイトの先生

ネイルも花火大会をイメージした可愛いデザインです。

爽やかなグリーンの着物に米沢織の帯を合わせた先生のコーディネイト

帯の名称は「陽炎」だそうです。かっこいい!

初心者向け表千家の茶道レッスン申込み受付中です。

詳しくはお電話 073-431-9871

もしくはHPのお問合せフォームより

五月も後半に入ってきました。ということは一年の半分ももうすぐということ?と空恐ろしい気分になるのは何故でしょう。

もうすぐ六月。単衣の着物に紋紗の唐織の九寸名古屋帯コーディネイトの学院長

次は、単衣のお召小紋に名古屋帯の先生。「カッチン染め」という技法が使われているこの帯を締めたくて、このお召を選んだという先生。

この菫の花の周りの白抜きに見える部分、これが単なる白抜きではなく、ひび割れたかのような風合いに染められており、これがカッチン染めだそう。

「これ、先月の写真と同じ着物よ」と言われたのですが、言われなければ気づきませんでした。帯や小物を変えるとすっかり着物姿が別物に代わってしまうのが着物の素敵なところ。

雨の日は水に強い屋久杉染の大島紬。

ほんのりピンクで優しい色合いの大島紬。帯の間にきっちりと仕舞い込んだ帯揚げも柔らかな紅色でなんとも可愛らしい雰囲気。でも子供っぽくは感じさせないのは美濃和紙の帯の落ち着きのおかげでしょうか。

ネイルデザインは生徒さんによるアジサイ。薄いピンクにグレーと少しの赤で、今日のきものコーディネイトに合わせたかのよう。

おもわず食いついてしまった干支柄

干支の動物たちが!!さりげない遊び心が大好きな人にはたまらない単衣の紬です。

黄色の唐草文様を半衿に使うのもまた素敵。

© 2026 Tokyo Kimono Sogo Gakuin. All Rights Reserved.