本日の講師陣の着物姿です。

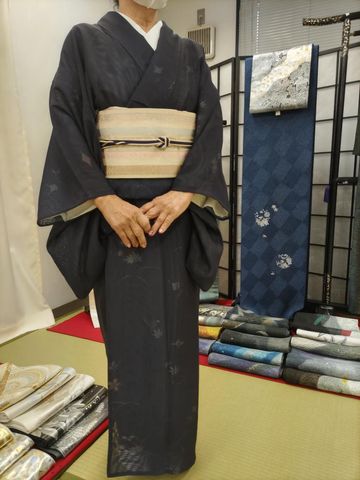

まずは学院長。

糸目糊で模様を描く糸目友禅の着物をお召です。柄は葡萄でぼかし染め。

遠目には控えめな装いに見えますが、葡萄柄はどことなく中東のオリエンタルな雰囲気を醸しだします。伝統工芸士の堀省平先生による作品だそうです。半襟と足袋をきりっと白にすることで、端正な雰囲気が際立ちます。

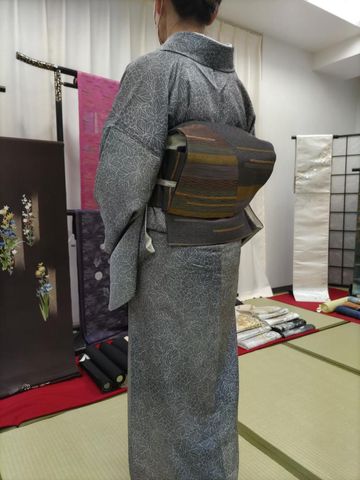

雨の天気予報を聞いて、こちらの先生には珍しく大島紬姿。

名古屋帯は染め帯で、柄はインゲンの花。「しっくりと地味目のコーディネイト」とのことですが、一面ビーズの半衿やブローチを改良した帯留めで個性もしっかり追加。

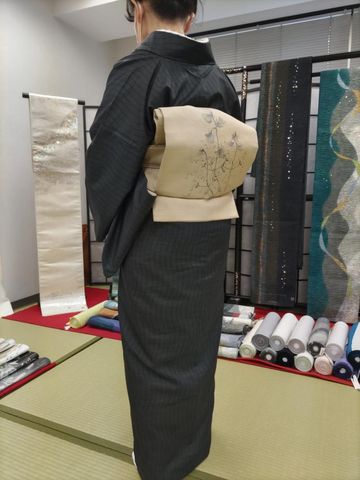

4月初旬ですが、暑さに負けて二重紗の着物にしたという先生。

帯は博多帯で今日の着こなしポイントは、ちょっと変わった帯締め。

淡いトーンの着物は楓柄の江戸小紋にで、それに合わせた堀先生による金彩技法を使った名古屋帯。

帯締めは4色からなるもので、締め方で色の出方が変わります。

今日は、伝統工芸士の堀省平先生による勉強会でした。

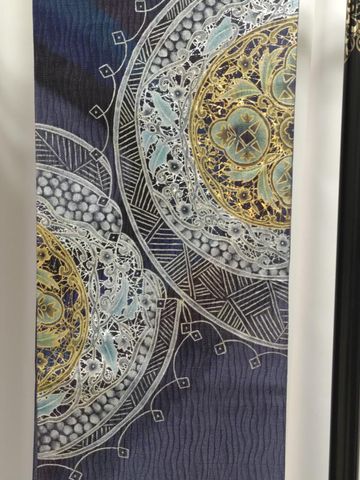

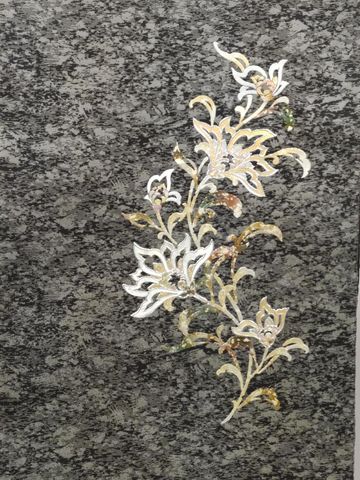

先生の作品をいくつかご紹介します。先生の作品は金彩工芸士ならではの煌びやかな金箔を何枚も重ね、金箔一つ一つに繊細な柄が浮かび上がっているのが特徴です。 また、その技法は金彩技法を用いての絶妙な 箔使いでプリズムの魅力を最大限に生かすことにあります。

こちらの帯は、11人の伝統工芸士の手による作品だそうです。金で縁取られた花が浮き上がって見えます。

華やかさというよりも緊張感すら感じさせる作品です。

実物をみながら工芸士達の拘りと日々の修練についてのお話を聞ける機会。

コロナで京都伝統工芸産業も大きな打撃を受けてこられたそうですが、是非とも貴重な技術と伝統を次の世代へと引き継いで残して頂きたい気持ちがひとしおです。