7月8,9,10日の3日間

日本三大七夕まつりの一つの

”湘南平塚七夕まつり”が開催されました。

3年ぶりになります。

大きな七夕飾りが通りに飾りつけられます。

会場は湘南校から徒歩1分の場所。

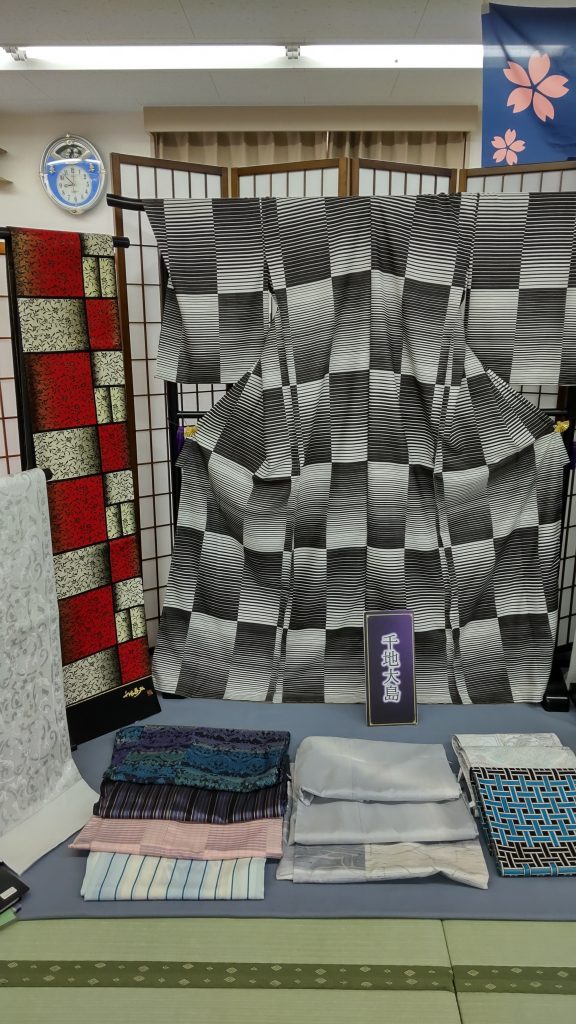

お着物や浴衣でお出かけです。

今年は出店がなかったり食べ歩き禁止と

制限はありましたが、3年ぶりということもあり

浴衣の方もたくさんいらっしゃっていました。

もちろん、女性だけでなく男性も。

今年の夏は浴衣でお近くのお祭りに

参加してみませんか?

7・8月限定でワンコイン浴衣着付レッスンを開催しています。

詳細は こちら

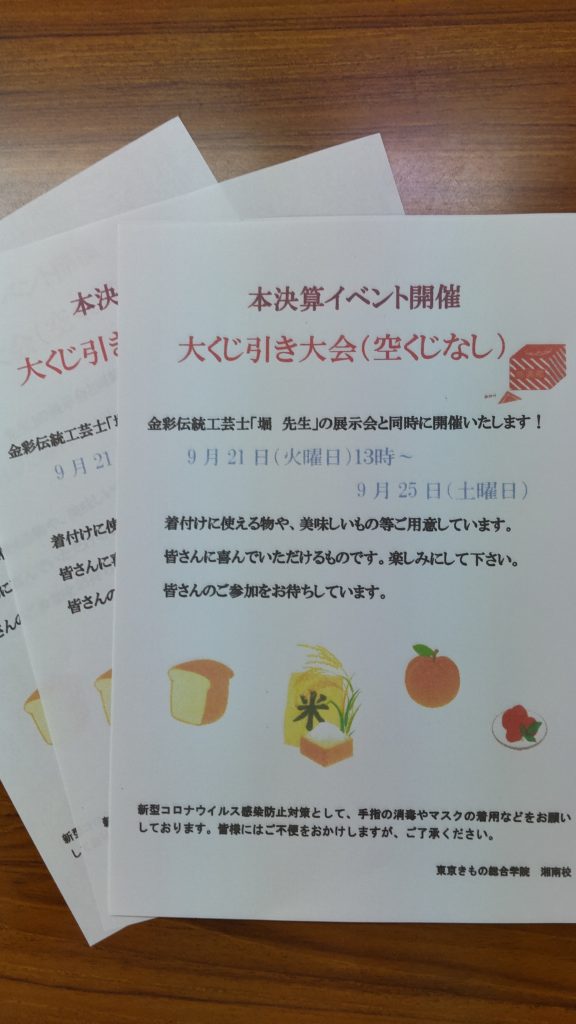

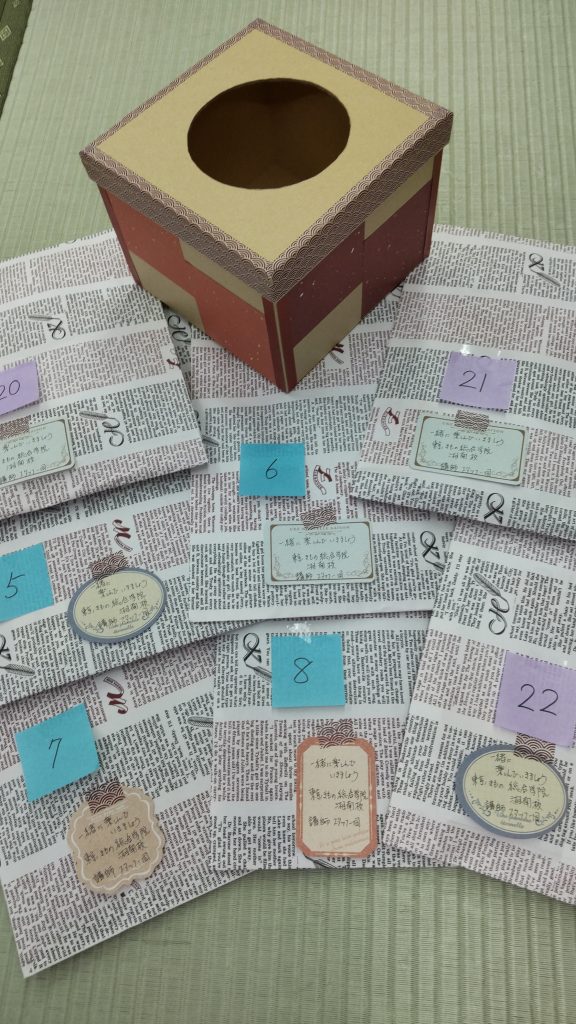

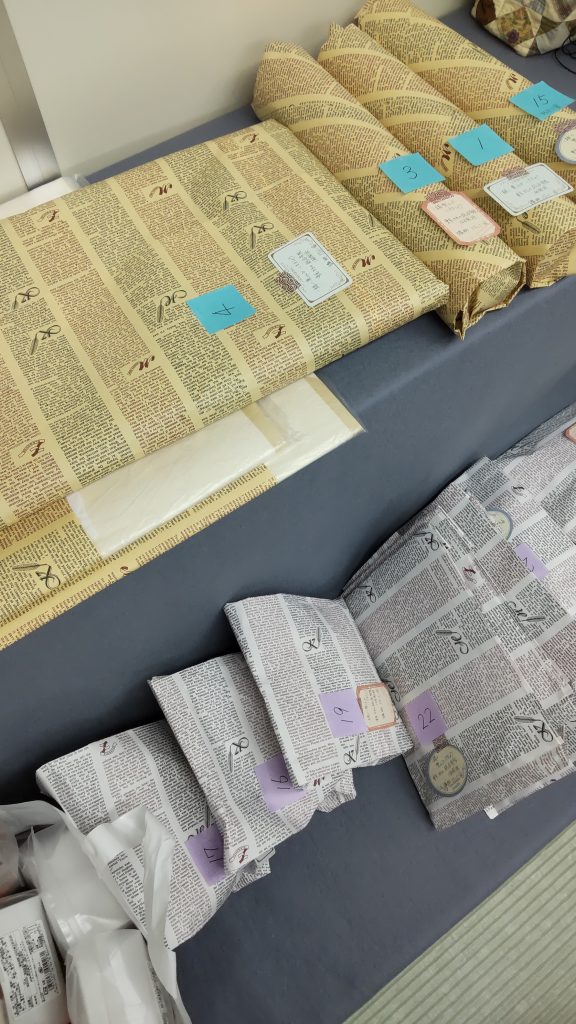

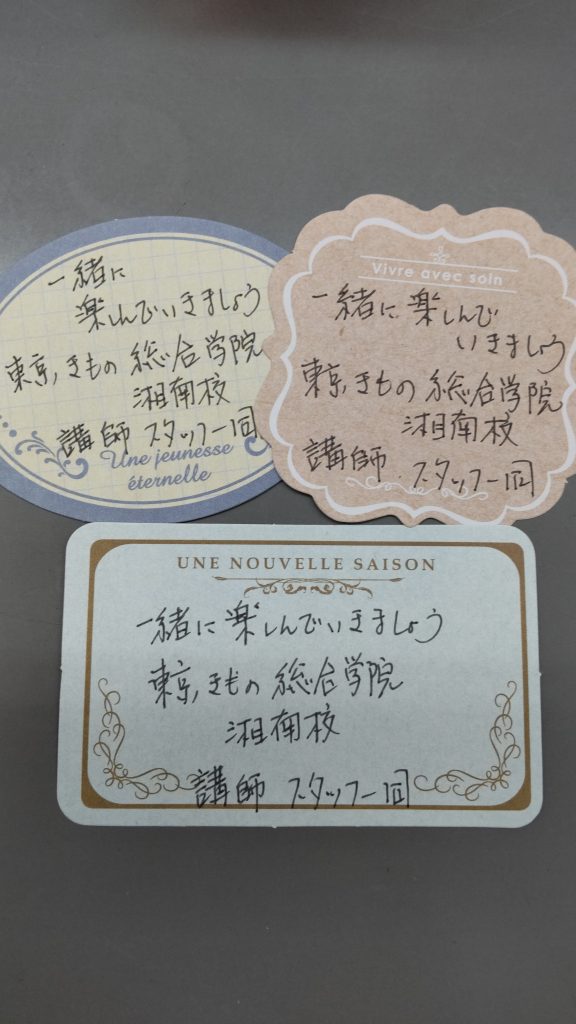

学生時代の文化祭のを思い出すような創意工夫と本気と茶目っ気を出して、皆で楽しく作りました。

学生時代の文化祭のを思い出すような創意工夫と本気と茶目っ気を出して、皆で楽しく作りました。